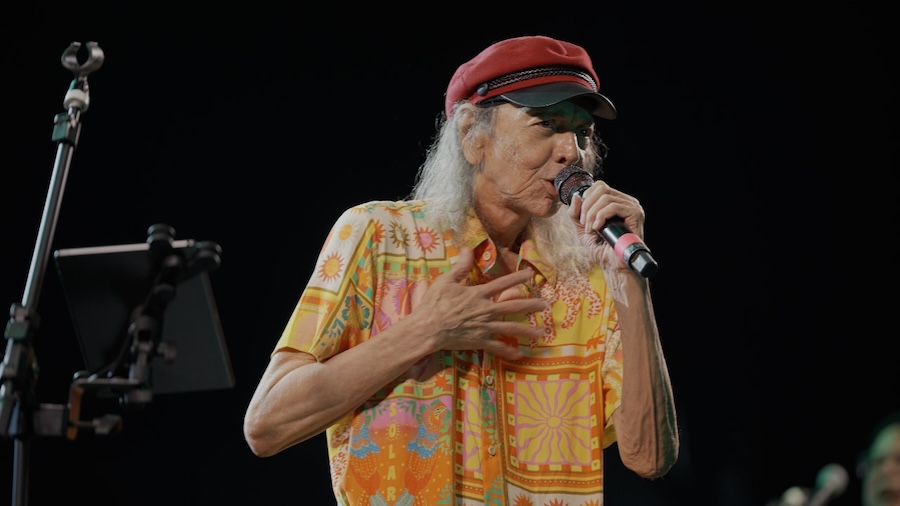

Num longo papo com a UBC, o cantor e compositor, expoente do ‘Pessoal do Ceará’, fala de criação, carreira e planos futuros

Por Alessandro Soler, de São Paulo

Arquivo pessoal

Ednardo tem 169 obras registradas na UBC, a esmagadora maioria delas solo, com letra e acordes compostos por ele. Mas a trajetória tão sólida desse cantor e compositor cearense nascido há 80 anos em Fortaleza foi tudo, menos solitária. Dos professores de piano (primeiro clássico, depois popular) que o inspiraram na infância aos amigos (Belchior, Téti, Rodger Rogério, Fausto Nilo) com quem compartilhou casa, perrengues e criação, foram muitos os que cruzaram seu caminho, deixando marcas profundas no artista que ele se tornou.

Pioneiro da autoedição (desde 1971 com editora própria, a Aura Edições) e da autogravação (desde 1982 com selo próprio), dono de uma maneira única de fundir gêneros nordestinos à MPB e autor de uma porção de hits que enfileirou em sequência entre as décadas de 1970 e 1980, Ednardo celebra as conquistas passadas — mas com a cabeça bem posta no futuro.

“Tenho disco engatilhado, com composições novas, não paro de criar, tudo me inspira. Também vou lançar as compilações das várias trilhas sonoras que compus. E a biografia que acaba de sair (‘Ednardo - Papel, Pele e Pulso’), escrita pelo jornalista Luã Diógenes, vai virar um longa, misto de documentário e ficção, com produção da minha filha, a Júlia Limaverde. Estou aí, estou na estrada. Namorando, o que é bom. E sempre pensando em música. A vida é boa. Só custa caro”, ri com vontade esse expoente do grupo batizado de Pessoal do Ceará, dono de um legado monumental, e que ele repassa nesta conversa com a UBC.

A maioria das suas obras cadastradas na UBC é solo. O que isso diz sobre o seu processo criativo?

Acho que componho mais sozinho, mas isso não quer dizer que não tive parceiros. E foram muitos, dezenas. Mas eu sempre soube o que queria musicalmente. Basicamente, iniciei a vida artística com piano clássico, ainda na adolescência. Eu era mais um músico que tocava obras clássicas, digamos assim. Mas isso foi me dando uma inquietação que me levou a querer trabalhar mais na área popular. Eu queria fazer coisas que o pessoal canta no rádio normalmente. Quando mudei de professor de piano para um que me dava liberdade para criar, dizendo “vá fazendo seus arranjos, vá criando em cima”, foi uma libertação, uma virada muito grande. Comecei a criar sem parar. Primeiro, só melodias e harmonias, letras ainda não. Estamos falando de um garoto de 14 anos que ainda não tinha algo consistente a dizer (risos). Mas a composição sempre saiu bem fácil. Por isso foi tão natural saltar aos festivais de música.

Foram muitos?

Muitíssimos. Fui participando de um depois de outro, também na adolescência ainda, e frequentemente colocando várias músicas numa mesma edição. Em alguns fiquei em quarto lugar, outros em segundo. Teve um festival em que exagerei e levei quatro músicas. Peguei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugares (risos). Aí fui entendendo que tinha um espaço. Já com 17 anos, 18, eu trabalhava na Petrobras como operário, operador de equipamentos. Capacete, luvas, macacão, botas. E cabelo comprido (risos). Isso me valeu várias advertências, porque a Petrobras, considerada então área de segurança nacional, era comandada só por militares. E eu, óbvio, não me sentia bem naquele quartel (risos).

E deu para conciliar esse trabalho com o chamado artístico?

Teve um dia em que fui ao Recife participar da finalíssima de um festival de âmbito nordestino. Quando voltei para Fortaleza, tinha uma suspensão de uma semana me esperando. Por quê? O coronel Mauricio, alcunha Mau Mau (risos), que era o administrador da fábrica, não admitia que um empregado da Petrobras fosse artista, saísse para fazer música, usasse cabelo comprido. Ele, aliás, já tinha me suspendido por causa do cabelo. Eu só respondi: “coronel, quando o senhor provar que o tamanho dos meus cabelos influencia na qualidade do meu trabalho, eu raspo a cabeça a zero. Mas, enquanto o senhor não me apresentar provas convincentes, fica assim.”

Mas era aquilo: foi ficando claro para mim que não dava para conciliar. Em 1971, decidi largar. E não larguei só a Petrobras. Eu estava no último ano de engenharia química, que era a faculdade óbvia para alguém que fosse seguir carreira na Petrobras na época. Minha mãe querida quase morre de infarto: “você enlouqueceu? O que anda bebendo ou fumando?” (risos).

E, quando largou tudo, foi abraçar a carreira musical no Ceará mesmo?

Não. Peguei meu Fusca e dirigi cinco dias até o Rio de Janeiro, uma estrada muito precária, uma loucura. Cheguei ao Rio e fui me fui me hospedar na casa de um primo do meu pai, na Zona Norte, em Vila Isabel. Ali não acontecia nada. Noel já tinha passado por lá (risos), não tinha mais rastro. Disse: “vou ficar no perímetro onde as coisas acontecem, vou pra Zona Sul.” Com as economias que eu tinha feito na Petrobras, que me pagava um bom salário, aluguei um apartamento na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, pertinho da praia. Da janela via-se o Cristo Redentor. Eu disse: “pô, definitivamente estou no Rio.” E fiquei ali levando aquela vida de praia em Copacabana, mulheres belíssimas, diversão. E tentando penetrar no mundo artístico. Mas o Rio era fechadíssimo.

Mesmo? Em plena ebulição dos anos 1970?

Fechadíssimo! Ou você se enturmava com os da bossa nova ou com os do samba, no subúrbio. E eu não era nem de um mundo nem de outro. Na época, o Belchior, que eu já conhecia lá do Ceará, escreve uma carta pra mim. Ele já estava em São Paulo, tinha chegado lá um pouquinho antes de mim. Na carta, me chamava pra ir a São Paulo, que estava encontrando espaço e propunha à gente se agrupar. Peguei um ônibus da Viação Cometa e fui para lá. Ele estava morando numa casa emprestada na Rua Oscar Freire, e pude ficar lá com ele enquanto a casa estava sendo vendida, daria lugar a um novo prédio. Aquilo ali virou uma Embaixada do Ceará. Éramos eu, o Belchior, a Téti, o Rodger (Rogério), o Fagner também passou por lá. E a gente não parava de fazer música, de criar, dava saraus. Iam estudantes da USP ver a gente, os operários do prédio que subia rapidamente ao lado também. Eles gritavam do andaime para mim “toca ‘Terral’, Ednardo” (risos). O Fagner, aliás, ficou só um tempo. Um dia, caiu uma viga da construção sobre a casa, furou o teto e chegou a um palmo da cara dele. Não voltou nunca mais (gargalhadas).

Essa casa deve ter muitas histórias…

Muitas! E tinha fama de mal-assombrada. Uma vez tinha um amigo nosso, músico do Ceará, dormindo lá e viu uma cabeça passar no corredor, a janela deve estava aberta, uma cabeça de mulher. O cara entrou em pânico, correu para a rua e ficou fora de casa até de madrugada, esperando a gente voltar. Em outra, o arquiteto e poeta Pepe Capelo, meu parceiro, acordou de madrugada aos gritos e dando porrada com o travesseiro em algo invisível. Ele gritava com alguém que só ele via, enquanto repetia “é terrível demais!” (risos). E um dos acontecimentos estranhos eu presenciei. Estávamos tocando com estudantes da USP, já pelas tantas, quando de repente um relógio despertador que tínhamos como decoração saltou sozinho da estante, caiu no chão e começou a tocar. O despertador estava quebrado e silencioso tinha anos, rapaz, todo enferrujado, não tinha jeito de funcionar. Todo mundo se entreolhou e disse: “bom, acho que está na hora de a roda terminar” (risos). Isso foi no finalzinho daquele período. Logo, a obra de construção se expandiu para a casa e, pouco a pouco, foi isolando a gente em diferentes cômodos enquanto acontecia a demolição com a gente ali dentro. Aquilo foi a nossa saudosa maloca, parafraseando o Adoniran (Barbosa).

E como ia avançando a sua carreira enquanto isso?

Naquele período, ganhamos um programa de TV na Cultura. Um dos estudantes da USP que frequentava a casa era parente de um grande jornalista, o Julio Lerner, que nos abriu essa porta na emissora, para um programa semanal. Eles tinham oferecido para o MP4, mas o negócio era lenha, e o MP4 recusou. Era um programa que falava, a cada semana, de uma personalidade, de diferentes áreas, cultura, ciência, esportes. E tínhamos que compor umas oito a dez músicas, a cada semana, sobre essa pessoa. Foi uma loucura, mas um período muito rico, de muita produção, e com prazos. Ensinou muito. Até hoje tem umas músicas minhas de que gosto muito que nasceram nesse projeto, como “Ingazeiras”, que escrevi para o (artista plástico e ilustrador) Aldemir Martins.

E depois do programa?

Conhecemos o Walter Silva, que viria a ser nosso produtor. Ele curtiu muito nossas músicas e nos arranjou um contrato na Continental. Gravamos, todos juntos, aquele primeiro disco. Que acabou batizado com o nome com o qual os estudantes da USP nos chamavam: Pessoal do Ceará.

É interessante essa ideia de que vocês eram considerados um movimento, com nome próprio e tudo, apesar de terem estilos tão diferentes…

Muito diferentes! Mas tínhamos proximidades, na pegada da renovação, de objetivos comuns, de trazer um som diferente vindo do Ceará… Agora, a oportunidade de gravar um disco a gente não podia perder. E trabalhamos bem juntos, compusemos as músicas e lançamos. Fiz sucesso já de cara com “Beira-Mar”, “Terral” e “Palmas Pra Dar Ibope”. Estouraram nas rádios de uma forma orgânica, a Continental não pagava jabá. Foi uma felicidade. Tanto que o Walter Silva quis que eu lançasse um disco solo em seguida, que cada um de nós lançasse seu disco próprio. A Continental só quis o meu, e eu achei aquilo esquisito. Disse ao Walter: “se não for para lançar o disco de todos, não vai lançar o de ninguém.” Tivemos que sair da Continental. Na semana seguinte, o Walter chegou com um contrato da RCA Victor. E cada um conseguiu lançar seu disco.

Outro sucesso.

Outro sucesso, e tive a felicidade de ver “Pavão Mysteriozo”, dois anos depois de lançada, virar um estouro na abertura da novela “Saramandaia”. E foi exportada para vários países, se tornou uma coisa assim que eu nunca nem tinha sonhado. Até hoje pinga algum de execução pública lá fora por conta dessa música.

VEJA MAIS: Um clipe de 'Pavão Mysteriozo' no Fantástico em 1974, com Ednardo

E o que você pensava em fazer da própria carreira nesse momento? Se é que tinha tempo para pensar muito, tamanho o turbilhão…

Sempre fui inquieto. Um disco bem-sucedido não significava, e não significa, aquietação, satisfação. No ano seguinte, eu já estava com um disco totalmente novo e com outro rumo, outro foco, outra coisa, que foi o “Berro”. No terceiro, já uma pegada totalmente diferente. Se você prestar atenção, nenhum disco meu repete o motivo ou vai em busca da fórmula de sucesso pra repeti-lo. Acho que esse era meu foco nesse momento. Fazer minha arte sem essa preocupação em buscar o sucesso do lançamento anterior.

De fato, a variedade de sonoridades entre os diferentes hits é notável. Tanto que fica difícil classificar a sua música num só gênero. Você consegue?

É muita responsabilidade carimbar. Acho que minha música seria uma música popular brasileira caminhando, sendo criada. A cada momento, as ideias musicais que me vêm à cabeça já vão surgindo com meu piano, que está sempre aqui de lado. O que vem de ideia eu vou levando. Fiz trilhas de cinema também, e são outros processos. E toquei com outras pessoas, com banda grande, em lugares amplos, aí já com outro estilo, outros arranjos. Gosto disso, dessa variedade.

Você mencionou o piano. No seu processo criativo, a melodia sempre nasce primeiro?

Nem sempre. Às vezes vem a letra. Às vezes é tudo junto. É meio anárquico. Inclusive em termos de inspiração. Anteriormente, quando eu tinha contrato com gravadoras multinacionais, e tinha metas a cumprir, um disco por ano, essa coisa toda, eu reservava um momento do dia pra fazer música. Fazia um montão até chegar a juntar as músicas que seriam gravadas. Mas, desde que tenho meu selo e minha editora, eu me dou o luxo de compor quando vem inspiração. Eu acho mais legal assim. Qualquer coisa do cotidiano me inspira. Mulher, principalmente (risos). As musas são responsáveis por pérolas preciosas da música popular brasileira e do mundo. Ou instigando você a raciocinar, a prestar atenção, ou elogiando a beleza delas. Ou chorando a ausência delas. Mulher é bicho danado.

Essa história de ter editora própria e selo próprios surgiu muito cedo, de uma maneira muito pioneira, não?

As gravadoras, como todos sabem, às vezes tentam direcionar a criatividade de um artista. Um artista aceita ou não. Alguns conseguem não aceitar ter sua arte direcionada. E outros aceitam porque não têm outra opção. Para mim, a ideia de virar independente foi num crescendo. Ao longo dos anos 1970 e até o início dos 1980, fui fazendo disco, fazendo disco… Quando era sucesso, eu recebia um sorriso largo, palmada nas costas. Quando não era… Para você ter uma ideia, na gravação do “Pavão Mysteriozo”, o diretor artístico de então na RCA chegou para mim e o Walter Silva e disse que o disco tinha algumas coisas boas, mas outras que ele aconselhava a retirar porque eram “estranhas” e ninguém entenderia, segundo ele. “Pavão” foi uma delas. Justo o maior dos sucessos. O Walter olhou para a cara dele e disse “essa música vai ficar, e vocês vão encher o rabo de dinheiro” (risos). E assim foi.

E esse não foi o único caso. O departamento jurídico da gravadora tinha um advogado que era praticamente uma espécie de funcionário da censura federal metido lá dentro. Ele dava opinião nas músicas, censurava trechos ou músicas de um João Bosco, um Aldir Blanc. Imagina um horror desses. Que tragédia. Deu palpites nas minhas também. Tive problemas com a censura, cheguei a precisar mudar coisas. Até decidi parar de me autocensurar. Ou deixavam a música como estava ou derrubavam.

Em que ano você decidiu assumir o controle da sua obra?

Meu último contrato foi com a EMI, acabou em 1985, mas eu já tinha criado meu selo em 1982. E a editora eu criei desde o início, rapaz. Em 1971 já tinha a editora. Isso era tremendamente incomum. Não havia outros artistas que tivessem sua própria editora. O Milton (Nascimento) fez a dele, o (Gilberto) Gil também criou, mas os dois mais recentemente. Cheguei a editar o Pessoal do Ceará todo, mas depois o Fagner e o Belchior criaram as editoras deles, e eu devolvi todo o catálogo a eles sem pestanejar. O artista precisa ser dono da sua própria obra, essa para mim é uma ideia fundamental.

Hoje há muitos casos de vendas de catálogos, a música se tornou um asset, um bem negociável.

Sei que, para algumas pessoas, é um bom negócio. Mas eu não pretendo vender. Enquanto eu puder gerenciar e administrar minha obra, o farei. E estou passando essa administração para o meu filho mais novo, que também é ligado à música, à arte, ao cinema, ele me parece que vai dar continuidade. Eu acho que um catálogo é um bem precioso de um artista. E a venda também ajuda a distorcer um pouco o mercado. Sei de catálogos que foram adquiridos e que tiveram um aumento grande nos preços de regravação, o pessoal passou a cobrar uma fortuna para autorizar. E aí o resultado é que a obra fica parada.

Está havendo um problema grande, um debate no mercado, sobre os preços elevados de algumas autorizações para regravação…

Sim, muito. Mas acho que o streaming e os valores baixíssimos de direito autoral que ele paga têm grande culpa nisso. Simplesmente, não dá pra viver da própria obra com os centavos que as plataformas pagam. Então, você é um autor, um compositor, que tem o próprio catálogo, e acaba se valendo de colocar um preço mais elevado. Basicamente, o sujeito tem que pagar as contas. A gente não pode chegar num supermercado e dizer “olha, o streaming só me paga isso, então não consigo pagar o que você me pede por essa compra aqui.” (risos).

Você se considera um artista realizado?

Eu estou o tempo todo inventando coisas, me realizando. Minha filha Julia Limaverde é quem me empurra, estimula. A biografia que acaba de sair (‘Ednardo - Papel, Pele e Pulso’), escrita pelo jornalista Luã Diógenes, vai virar um longa, misto de documentário e ficção, com produção dela. Vai ter música, essas coisas todas, histórias pra contar… Porque história pra contar é comigo mesmo. Chamei dois grandes cineastas, Rosemberg Cariry e Petrus Cariry, e eles já estão começando a articular.

Tenho disco engatilhado, com composições novas, não paro de criar, tudo me inspira. Também vou lançar as compilações das várias trilhas sonoras que compus, vou lançar DVD. Estou aí, estou na estrada. Namorando, o que é bom. E sempre pensando em música. A vida é boa. Só custa caro (risos).

LEIA MAIS: Fagner, um artista tão singular, está de volta à UBC

LEIA MAIS: Em noite histórica, Fausto Nilo é o primeiro a receber a Medalha UBC